陕西高校哲学社会科学重点研究基地建设项目

陕西师范大学西北基础教育与教师教育研究中心

建设工作汇报

一、经费投入和件设

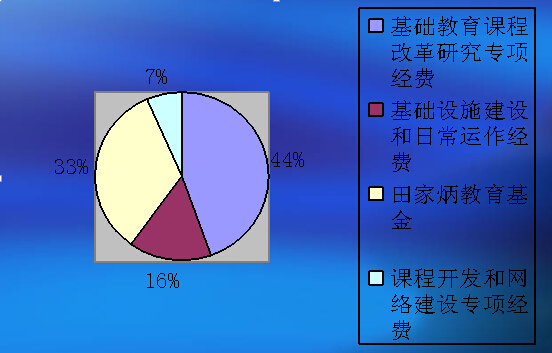

(一)2005年至2006年学校为中心共投入经费90万元。

(二)2005年中心研究人员积极承担学校教师教育课题,争取经费16万元。 2006年争取 省部级社会科学研究规划课题2项,获省部级奖3项。

(三)学校和教科院投资经费10余万元购置图书资料和学术期刊。目前中心与教育科学学院共用藏书量为1.5万余册的资料室,中心也购置图书3000多册.

(四)有良好的研究设施。中心现有研究室5间,每个研究所都配备电脑、打印机、传真机等现代化办公设备。 特别要指出的是学校正在投入巨额修建基础教育与教师教育资源大楼,这将为基础教育和教师教育提供更好条件。

(五)中心与我校教务处和网络教育学院合作,建立了陕西师范大学教师教育网站.网站包括信息中心、资源中心、教学中心、研究中心、交流中心、服务中心6大服务板块,开设聊天室、学科论坛、课件点播、交互课堂、辅导答疑、专家讲座6个工作栏目。

二、研究队伍建设取得新的进展

(一)采取灵活多样的工作机制,加强队伍建设。大部分高校教师既从事教学,又从事研究。因此,中心采用专兼职相结合的工作机制。中心现有专门从事基础教育和教师教育研究的专职人员26名。在西北各地专门从事基础教育和教师教育研究的兼职人员15名。

(二)职称和学历水平不断提高。中心研究人员具有高级职称的36人,具有中级职称的1人,具有初级职称的4人。具有博士学位的15人,占总人数的37%;具有硕士学位的34人,占总人数的83%。在读博士20人。

(三)专业结构研究方向不断优化。中心研究人员基本覆盖了教育学学科的大部分专业,其中:

从研究方向看,从事教师教育研究的人员有19人,从事课程与教学论研究的人员有19人,从事农村教育研究的人员有18人,三个方向的研究人员比例呈现出平衡之势。

(四)积极面向海内外诚招研究人员。学校决定在海内外招聘教育学、学科教学论、教育技术等学科的教授20名,副教授30名。

(五)成立两个委员会。为了加强中心建设,根据学校对中心领导管理机构的组建精神,中心成立了以郝文武教授为主任、陈晓端教授和张迎春教授为副主任、杜鸿科教授、张立昌教授为委员的中心管理委员会。成立了以杜鸿科教授为主任、郝文武教授为副主任、陈晓端教授、张迎春教授、张立昌教授为委员的中心学术委员会。

三、承担的科研项目和研究成果

两年来,中心共申请和承担国家级课题2项,省部级课题22项,厅局级项目1项,学校项目3项。争取经费111.2万元,发表论文110篇,其中在核心及其以上刊物发表74篇,在重点刊物发表36篇。为校内外作关于教师教育、基础教育和农村教育的学术报告20多场(次)。

(一)发挥优势,多个角度研究教师教育的改革和发展。

1、教师教育研究方面承担省部级和校级课题10余项。其中郝文武教授承担了教育部“十五”重点课题“建构主义哲学文化与中国教育理论和实践的发展”和四项陕西师范大学教师教育研究课题“陕西师范大学教师教育改革方案”、“陕西师范大学课程建设研究”、“教师教育教育学科课程研究与开发”,“教师教育网络建设和维护”;陈晓端教授承担了全国教育科学“十五”规划课题“‘双讲制’教学范式的结构、功能及其在中国大学文科教学中的应用与创新研究”。

2、发表教师教育的研究论文30余篇。其中郝文武教授在北京师范大学学报(社会科学版) 2005年第4期上发表的论文“师生主体间性建构的哲学基础和实践策略”、在权威刊物《教育研究》2006年第10期发表题为“当代人文精神的特征和形成方式”的标志性成果1篇,在2006年7月人民教育出版社出版《教育哲学》专著1部,在陕西师范大学学报(哲学社会科学版) 2006年第4期上发表的论文“教师专业发展与教师教育的开放性和专业化”。

3、为学校的教师教育发展和改革献计献策。师范大学要搞好教师教育改革和发展工作,首先要深入研究教师教育。中心研究人员积极进行我校的教师教育改革和发展研究承担多项学校教师教育研究课题。

根据我校教师教育改革和发展需要,受学校委派我们多次根据我校教师教育改革和发展需要,受学校委派我们多次组织研究人员到北京、上海、南京、武汉等地对北京师范大学、华东师范大学、南京师范大学、华中科技大学等著名高校调研和学习他们推进教师教育改革、参与基础教育课程改革和农村教育改革的情况和经验。完成《陕西师范大学教师教育资源整合报告》和《陕西师范大学人才模式改革报告》,提交学校领导,并为校务委员会做两次报告。郝文武教授还应学校、院系和离退休处邀请,先后两次为校务委员会、三次为教育科学学院全体教师、学生和老干部作关于教师教育的报告。张迎春教授、张立昌教授、陈晓端教授等多次为学校教师教育论坛作关于基础教育改革和发展的报告,刘新科教授为延安干部学校作关于农村教育的报告。

(二)深入课程改革一线,积极进行基础教育课程改革研究。

1、承担基础教育研究项目10余项。其中包括郝文武教授承担了教育部“十五”重点课题“建构主义哲学文化与中国教育理论和实践的发展”和四项陕西师范大学教师教育研究课题“陕西师范大学教师教育改革方案”、“陕西师范大学课程建设研究”、“教师教育教育学科课程研究与开发”,“教师教育网络建设和维护”;陈晓端教授承担了全国教育科学“十五”规划课题“‘双讲制’教学范式的结构、功能及其在中国大学文科教学中的应用与创新研究”等研究项目。

2、发表基础教育研究论文40余篇。其中包括郝文武教授发表在教育理论与实践2005年第11期上的论文“课程改革与教育本质从理念到行动的转变”;陈晓端教授发表在比较教育研究2005年第8期上的论文“当代西方有效教学研究的系统考察与启示”和发表在陕西师范大学学报(哲学社会科学版) 2004年第5期(《新华文摘》2005年1期转摘)上的论文“当代教学范式研究”等论文。

3、深入课程改革一线,积极开展基础教育课程改革研究和教师培训。张迎春、张立昌教授等多次深入新课改国家级实验区延安、榆林、安康、商洛等地进行关于基础教育质量提升问题的实际调研,进行现场研究和课程改革理论指导,并与当地不同层次的教育工作者建立了长期稳定的工作关系,受到中小学教师的一致好评和陕西省教育厅表彰。

(三)加强西部农村教育研究。西部农村教育研究是我中心的传统优势。在前几年已有研究成果的基础上,郝文武教授发表在陕西师范大学学报(哲学社会科学版)2005年第4期上的论文“价值理性、工具理性视角观照下的农村教育问题”、刘新科教授发表在教育理论与实践2005年第5期上的论文“西部农村教育现状、问题及其思考”从深层次上回答了西部农村教育改革和发展的若干根本问题。

(四)积极进行教育史研究。教育的改革和发展离不开借鉴历史经验。栗洪武教授、田建荣教授分别承担的两项陕西省教育厅课题“陕甘宁边区教育研究”、“陕西近代教育发展研究”取得了阶段性的成果。

(五)在“4+2”教育学硕士课培养中起关键性作用。 “4+2”教育学硕士培养是陕西师范大学教师教育培养模式的一大创新。 在“4+2”教育学硕士课专业程设计、选拔培养中中心专都起关键性作用。

(六)两年来中心研究人员共获省部级奖13项。其中陈晓端的“当代英国中小学课程与教学改革探析”、杨建华、陈鹏、栗洪武、朱智斌、胡春明5人的“现代教育学及其学习指导”获一等奖;中心主任郝文武的“教育学的科学化和合理化”、王有智的“西北地区城乡中学生学习动机发展特点研究”和张熊飞的“诱思探究学科教学论实验研究”获二等奖。南纪稳的“关于教育规律问题研究基础与应用的反思”、刘新科的“国外教育发展史纲”和李国庆、陈晓端的“教育学”获三等奖。王有智任第二主编的《新编普通心理学》获2005年陕西省普通高等学校优秀教材二等奖。在2006年第三届全国教育科学研究优秀成果评奖中,郝文武的“教育:主体间的指导学习”学术论文获三等奖。

四、在学校教育学学科建设和人才培养中起主力军作用

中心专家教授大都是学校教学和科研骨干,在学校的教学、科研和学科建设中发挥主力军作用。学校学科建设取得的每一步进展都离不开中心研究人员的骨干带头作用和积极参与。继2003年以中心主任郝文武教授为第一学科带头人,陕西师范大学获得教育学原理博士学位授予权,使得陕西省及陕西师范大学教育学学科建设取得历史性的突破后,2006年以中心副主任陈晓端教授为第一学科带头人,陕西师范大学又获得课程与教学论博士学位授予权,使得陕西省及陕西师范大学教育学学科建设迈上新的台阶,为今后争取教育学一级学科博士点授予权奠定了良好基础。教育学原理博士点招生三届,课程与教学论明年开始招生,这对促进陕西师范大学和陕西省乃至西部地区教育学科高层次人才的培养具有十分重要的作用。

中心研究人员还积极参与本科生和硕士研究生的教学和学科建设工作,是硕士研究生的教学和学科建设工作的骨干。

五、学术交流和宣传

(一)积极开展学术交流。中心副主任陈晓端教授应英国伦敦大学教育学院的邀请,受学校的委派,于2006年5月3日-6日赴英国参加了题为“变革背景下的教师教育”国际研讨会,这是中心重要的国际学术交流等活动。

2006年我校成功举行了主要由中心专家教授组织的“中国教育学会教育史分会第十届学术年会”。

与此同时,举行了陕西师范大学第二届教育学原理专业博士学位论文开题报告会,邀请知名学者、北京师范大学教育学院院长、博士生导师张斌贤教授,中央教育科学研究所学校教育研究部主任、我校兼职博士生导师刘惊铎教授主持了开提报告会。这些学术交流活动充分展示中心研究特色和实力。

2005年8月下旬和9月下旬中心专家教授和博士生、硕士生参加了在内蒙古、安徽召开的全国中青年教育理论工作者学术年会,全国教育基本理论学术年会。

2006年中心专家教授和博士生、硕士生参加了在南宁广西师范学院召开的“全国师范教育学术年会”,在南京师范大学召开的“教师教育学科建设学术会议”,在北京师范大学召开的“第十三届全国教育哲学学术年会”,在厦门 集美大学召开的“全国中青年教育理论工作者第十五届学术年会”,在重庆西南大学召开“全国教学论专业委员会第十届学术年会”,在新疆师范大学召开的“全国课程论学术年会”,在上海召开的“第十三届全国比较教育学年会”,在成都四川师范大学召开的“多元文化与新世纪学校德育的挑战高级研讨学术会”,在福州福建师范大学召开的“全国教育基本理论专业委员高级研讨学术会”、“全国课程与教学论专业委员高级研讨学术会”、“全国德育专业委员高级研讨学术会”等十多个学术会议,参加人次达100多人次。

(二)邀请著名专家讲学。 中心会同教务处、教育科学学院热情邀请厦门大学潘懋元教授,华东师范大学丁钢教授,钟启泉教授,南京师范大学吴康宁教授,华南师范大学徐福荫教授等来我校作关于教师教育、高等教育和基础教育课程改革的学术报告,并亲临我中心指导工作。

(三)积极宣传中心建设。 2005年11月,中心利用香港著名报纸大公报我校教育学原理博士生导师的机会也宣传了中心情况。还在陕西师范大学教师教育网站上开辟了专栏对中心的情况和研究动向作了详细的介绍。

(四)学习其他中心建设经验。我们还与西北历史环境与经济社会发展研究中心、西北民族研究中心等校内研究机构开展双向交流,注重借鉴他们在研究机构建设等方面的先进经验,为我所用。

六、积极参与讨论制定《陕西师范大学2006年——2010年教师教育振兴行动计划》

为了进一步推进教师教育创新,引领基础教育课程改革,提高教师教育人才培养质量,实现我校以教师教育为主要特色的综合性研究型大学的战略奋斗目标,学校正在制定《陕西师范大学2006年——2010年教师教育振兴行动计划》。中心专家教授积极参与讨论《行动计划》的制定。学校成立了以中心主任郝文武教授为组长、中心副主任陈晓端教授、张迎春教授和中心专家张立昌教授、田建荣教授等几十人组成的课题小组。在郝文武教授撰写初稿的基础 上,经过多次讨论修改,最近刚刚完稿,提交学校领导审阅。

七、今后的重要任务

(一)争取国家级重大课题。近几年,我们争了一些课题,但国家级课题基本没有,争取国家级重大课题,是我们努力的重要目标。

(二)产出高层次科研成果。近几年,我们已经产出不少高层次成果,但还不是很多,我们要在产出高层次科研成果方面,尽最大努力。

(三 )争取教育学一级学科博士点授予权。近几年,我校学科建设取得突飞猛进发展,但还教育学专业还没有一级博士点授予权。我们必须为此努力奋斗。

(四 )加强理论与实践的结合,积极为基础教育服务。基础教育和教师教育研究都是实践性很强的研究,同样在这个方面我们既做出显著成绩,也必须做更大努力。

两年来,中心建设取得显著成绩,但存在一些问题。我们将积极解决存在的问题,进一步加强队伍建设,积极开展教师教育和基础教育的研究,把中心办的更好。敬请专家指导。