为了了解国家级贫困县经济文化和教育发展实际状况,研究形成经济脱贫致富与教育发展相互促进的良好关系和状态,2016年6月27至7月2日,陕西师范大学西北基础教育与教师教育研究中心师生赴陕北清涧等地展开专项调研。本次调研由西北基础教育与教师教育研究中心主任郝文武教授带队,中心青年教师胡金木、吴东方以及部分博士生和硕士生参加了调研。

2015年暑期,西北基础教育与教师教育研究中心与陕西师范大学团委、西北师范大学团委、青海师范大学团委、新疆师范大学团委、宁夏师范学院协同开展了《丝路沿线地区农村基础教育发展满意度调查》大学生社会实践专项调研组,取得了丰硕的成果,在去年调研的基础上,郝文武教授拟定了2016年暑期专项调研的主题“丝路沿线国家级贫困县精准脱贫与教育发展相互促进研究”,指导并亲自编制了县乡调查表和农户调查问卷。通过与陕西师范大学团委合作研讨,最终敲定了陕西清涧等西北五省十二个县区作为2016年丝路教育专项调研的样本县。本次清涧之行就此拉开了第二期“丝路沿线暑期实践”的帷幕。

经过一个多月的紧锣密鼓的策划,调研团于6月27日成行,到达中国红枣之乡、石板之乡——陕北清涧,对当地贫困人口教育状况和精准脱贫状况展开了为期四天的专项调研。

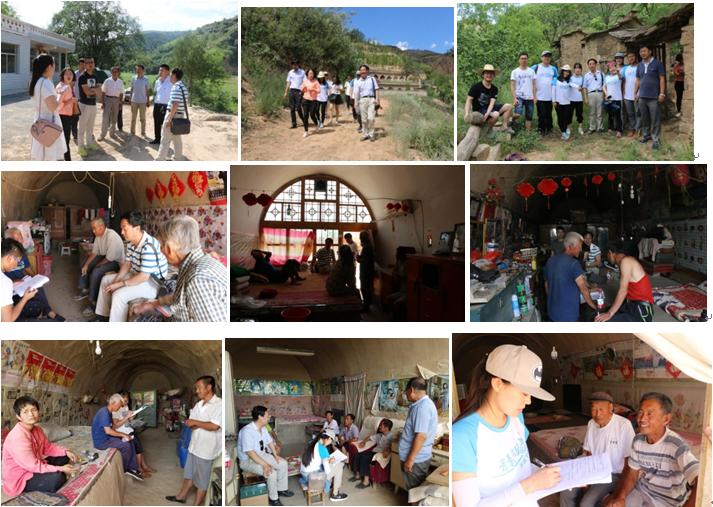

6月28日清晨,调研团到达清涧调研的第一站,高杰村镇高家畖村,在当地村干部的帮助下,对该村的贫困户进行了入户调查,调研团成员就农户家庭成员的受教育状况、致贫因素以及脱贫现状和脱贫需求等问题进行了深度访谈。

接下来的三天,调查团师生早起晚归,顶着烈日,上山下坡,先后对高杰村镇的瓦窑沟、南畖、袁家沟、胡昌坪、高杰村,石咀驿镇的徐家河、康家湾、二郎岔,下廿里铺乡康家疙瘩、贺家沟三个乡镇十余个村的贫困农户进行了入户调查。调查团利用四天时间,调查了三百多户贫困家庭,通过和他们面对面的交流,深入了解了贫困家庭的经济条件和贫困人口的受教育状况,切身地感受到陕北山区贫困户生活的艰辛和对教育的渴望。由于气候条件差、产业结构单一,许多靠天吃饭的村落连续几年没有收入,只能依靠政府救济和亲朋接济过活,许多青壮年劳力都外出务工,留守在村只有老人和少量的孩子。不少以红枣种植为支柱产业的地区由于枣树品种老化,自然灾害等原因,导致红枣减产,加上缺乏经营管理,不了解市场行情,红枣没有销路,卖不上价钱,反而使红枣种植阻碍了农户脱贫致富。

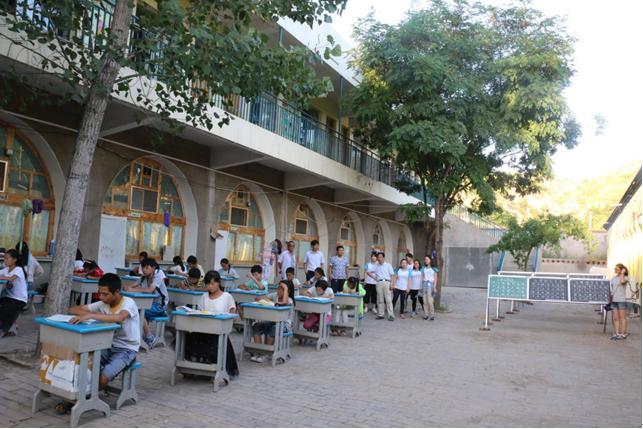

调研还走访了高杰村镇九年制学校、徐家河小学和下廿里铺中心学校等几所学校,对当地教育状况做了实地考察。了解到当地学生外流严重,许多村落由于受到学校撤并政策影响,学生不得不去离家较远的县城乃至临近县市绥德、榆林去上学,还有不少孩子要去更远的西安等地上学,年幼的孩子还需要家长陪读,这无疑加重了贫困家庭教育负担。

与此同时,调研团还特别利用休息时间参观了毛泽东构思和创作脍炙人口的名篇《沁园春·雪》的位于黄土高原、黄河之畔的高杰村镇的高家畖村原上的藏雪楼、袁家沟村的毛泽东住过窑洞,倾听革命故事,体悟革命情怀;位于石咀驿镇王家堡村的路遥纪念馆,缅怀一代文学巨匠;在康家湾村农场,还参观了大棚种植的热带经济作物,了解了大棚种植对当地脱贫形成的示范效应。

7月2日,郝文武教授一行到达革命圣地——延安,参观了杨家岭革命旧址、延安革命纪念馆和延安大学校史馆,接受红色教育,追寻延安精神;参观黄帝陵,瞻仰中华人文初祖的创世伟业。

本次调研得到了清涧县委县政府领导、教育局领导、乡镇领导和村干部以及延安大学部分领导老师的大力支持,他们对本次调研的意义做出了肯定。本次清涧调研,既是一次研究之旅,也是一次红色之旅,更是一次体验之旅。通过调研,调研团成员获得了国家级贫困县贫困人口教育状况和精准脱贫状况的第一手资料,为后期的研究工作奠定了坚实的基础。在调研之余,调研团成员接受了一次红色教育的洗礼,加深了对革命历史的理解,进一步地感受到了老区人民的革命精神和革命情怀,更重要的是,通过此次调研活动,使老师们和同学们体验了乡村生活,目睹了农村贫困地区社会发展的现实,看到了农村贫困地区发展面临的问题。本次调研对西北地区农村贫困人口脱贫具有现实的指导意义,也使同学们意识到眼前的幸福生活来之不易,更坚定了做好西部教育研究,服务贫困地区发展的信念。